《岁月长河,溯源之行》系列 | 森州革命侨领与广派大亨—伍熹石

|

《岁月长河,溯源之行》系列,将于每月11日与读者们见面,此系列专题由星洲日报特约记者:王亮杰负责撰写。 ADVERTISEMENT 34岁的王亮杰是森州文史工作者、收藏家及研究者,其对于文史领域的热情,堪称为兼具现代视野与传统情怀的文化传承者。 |

第二章:

被遗忘的森州历史-森州革命侨领与广派大亨—伍熹石

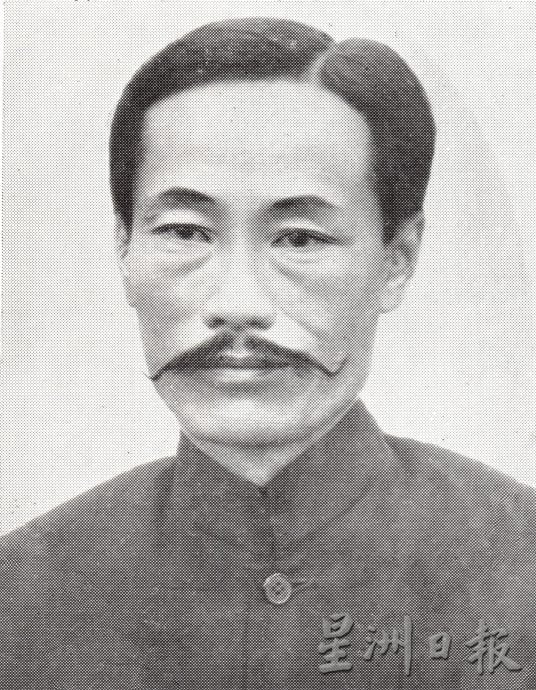

当我们翻开振华中学校刊,在创办人和历任董事长的页面中,会发现到有一位长相酷似香港演员元华的人物,他与拿督黄益堂同样是该校之创办人,同时也是该校第一任董事长。 这位人物便是曾经富甲一方的芙蓉广派大亨——伍熹石(Ng Shee Sheak)。

有关他的事迹,在振中校史里只有前面几段字有提到。即1918年2月21日,他和拿督黄益堂、邓子实、谭富南、黄旭南、朱戟门等人发起创办,随后就没有下文了。

笔者唯一能够找到的线索,就是由研究孙中山革命、同盟会创立及辛亥革命的著名历史学家冯自由所编著的《革命逸史》。在第二十四章“黄花岗一役筹款之经过”中,就可以找得到伍熹石的名字。

在黄花岗起义发生前,邓泽如和胡汉民等人先是到新加坡,在晚晴园开会和筹款。随后又和黄兴一起到英属十余埠筹募。

起初,筹集的金额只有万余元,与预算额相关尚远,黄兴对此大为失望,并且说了这一番话:“倘若在英属不能筹得五万元,事必不行,彼惟有仍实行个人主义,向一二权要满奴拼身一掷而已。”这句话传开后,当时在海外的党员们闻之大为感愤,纷纷踊跃捐资,一下子就凑足了五万元,其中捐资者有伍熹石、林作舟、陈占梅等人。

后来获得振华校友会董事崔福盛先生的协助下,获得了几篇有关伍熹石的相关文章。 在翻阅的过程中,发现到伍熹石先生不仅协助孙中山搞革命,而且在早期的芙蓉发展史上,却有不可遗忘的功绩。

笔者分别询问了多位市民,甚至也到华通饼乾店、陈兄弟玻璃镜庄、列圣宫、万圣坛、四邑会馆、广东会馆等。大家都对伍熹石这号人物感到很陌生,根本没听过。即使在森美兰华人文史馆,一旦提到孙中山在芙蓉的得力助手,也就只有瓜拉庇朥的邓恩与芙蓉的谭扬。

实际上有许许多多的革命志士从来没有被提及,甚至被遗忘。就如从崔先生手中搜集到的那几篇文章里,其标题就已经写著“孙中山在芙得力助手”,内容还写到『如果说孙中山在1910年来森州宣传中国的革命事业,少不了要提到他的得力助手邓泽如,如果套用俗话来说,孙中山这位“老大”在森州留著的“左护法”是邓泽如,那么从伍熹石先生生前留下的事迹看来,“右护法”非伍老先生莫属了』。

这篇于1993年7月23日由“南洋商报:森甲版”刊登的文章,它所提到的孙中山在芙蓉的左右护法,是邓泽如和伍熹石,而非谭扬。

但如今在芙蓉历史里,大家所公认的左右护法,伍熹石却没有列入其中。

伍熹石原名叫做伍番(Ng Fun或Ng Fan),字熹石,号文炽。于清同治8年(1869年)出生于中国广东省台山县公益埠斗山村。少年时他赤手空拳飘洋过海来到南洋谋生。最初先抵达马六甲,在华都牙也村(Kampung Batu Gajah)的一间锡矿场工作。伍熹石为人克勤克俭,当他稍有积蓄便转到芙蓉从事建筑业发展,白手起家创立了“怡茂号”。

当时谭扬曾和伍熹石共同在锡矿业上合作,谭扬非常欣赏他,并且成为世交。加上他们俩都是来自广东省,因此谭伍两家关系甚密。当两家有喜庆大事,彼此都会往来,互相到府上庆贺。即使到了第二代,谭扬的二公子谭元贵和伍熹石的长子伍迪桢也是要好的致交。

根据伍熹石的爱女伍仰贤所述,伍熹石创立的“怡茂号”店址一共有三处,最初是坐落在嘉美清真寺(Masjid Jamek Seremban)右边店屋的第一间(位于甲必丹谭扬街)。

后来店址改到大街黄巴士站旁第一间店(即今天印度人裁缝店)。最后才搬到威坚申路(Wilkinson Street,即现在的拿督阿都拉曼路 Jalan Dato Abdul Rahman)四号,一件自置的两层办公室,据说当时还特意借给中国革命党作为开会基地。

如今这间两层楼的店屋,早已易手他人,为一家负责相框服务的“陈兄弟玻璃镜庄”,但仍然能够看得到该建筑早年的样貌。

当年伍熹石所创立的“怡茂号”,几乎包办了所有政府的建筑工程。根据伍仰贤的记录,伍熹石负责承建的建筑物有圣保罗学校(当时他曾捐献数千元给该校作为发展经费,还刻有英文“Towkay Ng Fan”字样的石碑,只是后来该校迁址到新校舍,并没有将这块石碑留存下来)、姑娘堂女校前座旧建筑物、亚沙路旧芙蓉中央医院建筑、芙蓉大监狱、警察局宿舍、政府文员宿舍、大街“国家储蓄银行”大楼(前身为芙蓉森州华民署)和颐景苑戏院。

包括“怡茂号“最初的店址,即芙蓉人所说的”棺材街“(马厘街),那一排的老店也是出自于伍熹石所承建。

根据德利书报局东主吴宇康的记忆,他父亲吴毛德(也是振华中学创办人之一,首办芙蓉派报社)当年也是从事建筑工作,都是从伍氏家族手中第三手承接过来的。

当时,芙蓉之所以能够成为孙中山鼓吹革命的驿站,就是靠邓泽如与伍熹石等一群革命党志士的帮助,才能够成功。而伍熹石与邓泽如之间也密切合作,时常都会讨论革命事宜。当孙中山抵达芙蓉,在邓、伍二人的安排下,于芙蓉东安会馆隔壁的戏院“普长春”密斟,较后展开

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

宣传演讲群众大会声讨当时的满清政府。

当辛亥革命成功,民国成立,伍熹石被委任为芙蓉副支部部长(正部长为陈新政)。但是,如今有关伍熹石与革命党、同盟会或者是民国政府之间联系的文献早已失佚。唯一有记录的,就是《中华革命党时期函牍》里有收录到一段伍熹石曾经写给财政部的函电。其内容讲述民国四年(1915年)6月24日,也就是袁世凯接受了日本所提出21条要求的一个月后,极力反对这项条件的孙中山,开始策划发动反袁行动。

作为孙中山在芙蓉的革命挚友,伍熹石便努力在芙蓉协助筹募,但情况却不是很乐观,筹款的人数亦不如当年对抗清朝一样多。所以伍熹石致函予财政部,提到芙蓉为小地方,筹款有限,只有两三人捐资而已,筹得星洋千元。

每当提到孙中山在森州的事迹时,很多人第一时间可能就会联想到邓泽如位于瓜拉庇朥的“宜春草堂“,因为孙中山曾经就居住在这里。殊不知,其实孙中山在芙蓉的一段日子里,他居住的地方正是伍熹石的豪宅”鲁园“(也有一说是叫“鲁国”)。当时孙中山和伍熹石、邓泽如三个人曾在“鲁园”把酒谈家事、国事和天下大事。三个人的关系非常好,有口皆碑。

孙中山在一次回国时,还赠送一枚奖章给伍熹石作为鼓励,还在“鲁园”洋楼前和一群革命志士合影留念。

伍熹石的“鲁园“曾先后因为建立振华学校问题而作为迁移,但都是坐落在沉香路。那时的“鲁园”是芙蓉数一数二的独立式洋楼。

可惜时过境迁,今天”鲁园“已经不复存在,取而代之的是“宜园”花园住宅区。

同时,伍熹石在波德申还有一间非常别致、很具特色的别墅。每次伍熹石与孙中山、邓泽如一群革命志士见面,一定会在这间别墅用作商讨革命事业。

根据伍仰贤所述,这件别墅名叫“吃(食)风楼“,是一间四面安装著玻璃门,呈八角形状的矮角楼,三英里,建在山坡上。如今这栋建筑也已经拆掉,改为波德申县政府的办公楼。

伍熹石不但热心为孙中山的革命事业而四处奔波、筹募经费,对于教育方面他也非常热爱。在1917年,由伍熹石倡议,联同拿督黄益堂、谭富南、朱戟门等十多位广肇先侨展开筹备工作,次年2月21日成立。

有个问题值得考究的,是振华学校创立之初,在沉香路租借一间店屋作为校舍。事实上透过伍仰贤所述,原校址设在沉香路的一块自置园地,那一座两层楼独立式板屋校舍正是伍熹石独资建立的,并非租借。

当时伍熹石为了校务重任,还亲自到广州物色教师,聘请了何庆龄和何庆昌两位老师南来掌校。当伍熹石病逝后,这两位老师回到中国,由邓毅民和区健夫两位老师来校服务。最初的振华学校是义学性质,人数不多。后来学生日渐增加,原有的教室已无法应用,伍熹石便在“鲁园“自置的一排平房中拆出一间屋舍的两个房间,作为教室用途。由于这新教师后面就是原校址,学生进出也很方便。

伍熹石在森州华社具有影响力,特别是广帮之中。至于他在振华学校的地位,除了是董事长之外,还可以透过伍仰贤口中得知,当年振华学校开办后,有些家长因为家境有困难,他们都来要求免费,伍熹石都答应了,甚至连书本、纸、笔、墨等文具都一律免费。

除了创办振华学校之外,伍熹石也和其他侨领一同创办“坤华女校“(其原址就在嘉美清真寺右边那排店屋第二间,即”怡茂号“最早的店址(第一间)和“泰昌炳记”(第三间,即现在的新大鹏)之间。

伍仰贤小时便在”坤华女校“接受启蒙教育,她说,除了她以外,拿督李文彬令姐李莲、以及李怡星夫人黄彦邦、陈继鹤夫人林希敏、伍壁瑜督学令慈黄颖仙、拿督简国钧令姐简淑敏以及林杞祥令妹林碧珊等人,都是”坤华女校“毕业的。

不过再过了一段时期,该校便停办了。

在1910年到1920年这期间,当时的芙蓉大约只有十多辆私家轿车,就好像上海滩等民初电影里头大亨们所专用的“铁甲乌龟车”。其中一辆车牌为“5”号的,便是当时芙蓉一代大亨伍熹石所拥有。

根据伍仰贤的回忆,父亲每次都是由一位马来车夫驾驶那5号轿车来回波德申。除了公干也和邓泽如商谈国家大事。

伍熹石的太太名叫林双好,林氏为伍熹石诞下五男二女。长子伍迪祯、次子伍臻掌、三子伍臻平、四子伍臻启、五子伍子齐、六女伍仰贤、七女伍景贤。

长子伍迪祯在中国出生,曾经留过辫子,后来随父迁至南洋。当伍熹石病逝后,他继承父业,处理振华学校的校务,还有建筑事业。

次子伍臻掌是一位爱国志士,当年有许多领袖的公子献身于革命事业而回中国参与革命工作,有的做飞机师,有的成为黄花岗七十二烈士之英魂。而伍臻掌曾随著中国革命事业流离颠沛的生活,最后随国民党部队退守台湾,在台湾落脚,这位飞机修理技师,便在台湾渡过其一生,享年八十余。

三子伍臻平育有六女一男,其大女儿便是前森州华校督学伍壁瑜女士。当伍熹石病逝的时候,次子和三子特别从广州回来芙蓉追悼亡父,然后又回广州岭南大学念书,两人都是芙蓉中华学校的毕业生,与陈子安(森华堂执行秘书陈石聪的父亲)是同学。四子伍臻启生平事迹不详,五子伍子齐是伍氏第二代惟一受英文教育的,曾在金马伦菜园工作,退休后居住在怡保。

七女伍景贤育有二子一女,曾在芙蓉天主教堂服务的陈嘉齐神父便是其次子,另外两人则一人在澳洲定居,一人在吉隆坡一间大学任教。

而六女伍仰贤,其夫为芙蓉振华前任校长罗玉铭,育有四子二女。长子罗恒乐为澳洲工程师,现居新加坡。次子罗恒欢曾是芙蓉花沙尼饮品公司的营业主任。三子罗恒康亦为澳洲工程师,留居澳洲。四子罗恒健为法国厨师。

大女儿罗恒森于1990年病逝,次女罗恒伦现居吉隆坡,其丈夫为一名退休军官,军衔为少校。

同时,伍熹石和伍汉诗是堂兄弟,而伍汉持之子伍伯胜,就是1945年光复后第一任的中国新马总领事。

1920年,是伍熹石51岁生日。同时位于沉香路的“鲁园”新厦也落成,可以说是双喜临门。而在这个有意义的日子里,孙中山却因为国事繁忙,无暇前来庆贺,但他也和其他国民党同志们从中国寄来数箱的贺礼,其中就有对联,也有寿账和珍贵的装饰品等。很可惜的是,这些物件却在日本殖民时期一一流失。

次年,伍熹石因不幸感染痼疾,与世长辞,享年52岁。伍熹石死后,孙中山亲笔书写了一幅挽联致祭“熹石先生灵鉴,为党劳瘁,孙文印章”。

当时除了孙中山外,还有汪精卫、许崇智、朱执信、伍汉诗等人纷纷寄来挽联和电信以表致意。根据吴毛德回忆,当时各地革命同志所寄来的挽联,挂满灵堂,热闹隆重。而孙中山那一张白纸墨字的“为党劳瘁”挽联,一直挂到1932年。

随后种种的历史照片与遗物,甚至有关伍熹石和孙中山之间的许多书面文件和来往书信,也在日本殖民时期都付诸以火,这是非常可惜的。

而伍熹石的遗体后来安葬于芙蓉亚沙华人义山。其夫人林双好病逝后,也与丈夫一同安葬于此。1993年,吴宇康采访伍仰贤,已高龄80岁的伍仰贤将自己父亲的生平事迹都一一告诉吴先生。

如今已2025年,伍氏第二代也早已走入历史。而相关的照片与文件,据说也遭到祝融侵袭,毁于一旦。因此造成后人对伍熹石的事迹很不了解。

或许能够找到跟他相关的事物,就是振华中学校刊里的那一张肖像照,还有那一段字。然后就是当年“怡茂号“的旧址。再不然,就是波德申,当年在山坡上的那栋“吃风楼“。虽然该建筑已经不复存在,但是它前面那个用洋灰所建造的石阶,是唯一存留下来的遗迹。

资料参考:

特别感谢振华中学校友会董事崔福盛提供相关资料。

1)《振华中学高中第五届毕业纪念刊》,1961年。

2)黄季陆主编,《革命文献第四十八辑:中华革命党时期函牍》,中国国民党党史史料编纂委员会,1969年9月,页111。

网站:

1)陈驹腾「用实事求是态度谈历史」,星洲网,2018年7月21日。

2)「短暂逗留汇报革命局势进展. 孙中山1906年曾到芙蓉」,星洲网,2020年2月24日。

2)「民国三至五年委任中华革命党人员姓名录」,中山学术资料库,2024年8月7日,https://sunology.culture.tw/detail/fac4c421f2c9d357f5bd976fa8edaf85/?seq=2,2025年3月13日。

报纸:

1)“Negri Sembilan News”, Malaya Tribune, 15 June 1914, p.12.

2)“Education in Seremban: New Anglo-Chinese School”, Pinang Gazette and Straits Chronicle, 31 January 1917, p.7.

1)陈云深「伍熹石传略(一)」,南洋商报:森甲版,1993年7月23日。

2)陈云深「伍熹石传略(二):对振华坤华两校的贡献」,南洋商报:森甲版,1993年7月24日。

3)陈云深「伍熹石传略(三):怒烧黄蜂窝」,南洋商报:森甲版,1993年7月25日。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT