第八章(上)| 被遗忘的实业家──朱戟门与芙蓉广生号的兴衰

|

《岁月长河,溯源之行》系列,将于每月11日与读者们见面,此系列专题由星洲日报特约记者:王亮杰负责撰写。 34岁的王亮杰是森州文史工作者、收藏家及研究者,其对于文史领域的热情,堪称为兼具现代视野与传统情怀的文化传承者。 ADVERTISEMENT |

当我们走进芙蓉市区,在天主教堂旁,仍可见到一幢外观带有殖民地风格的洋楼。这座洋楼如今已人去楼空,墙壁斑驳,门窗破败,仅存的建筑痕迹提醒人们,它曾经属于一位活跃于二十世纪上半叶的实业家──朱戟门。这座洋楼昔日被称为“朱戟门寓”,不仅是家族繁盛时期的象征,也是芙蓉华人社会的一个见证。

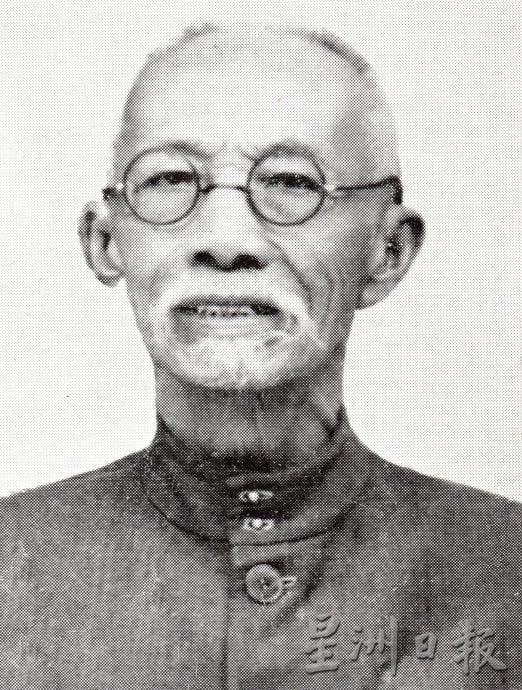

然而,随着岁月流逝,人们对朱戟门的记忆逐渐淡去。他的后代对他的事迹也所知有限,甚至连他的墓碑葬于何处,至今仍是一个谜。但若提到芙蓉赫赫有名的百年老号──“广生号”,则必然离不开朱戟门的名字。在战前,他曾与拿督黄益堂等先贤共同参与筹赈会,为祖国危难奔走捐输。要想让后人重新认识这位影响过芙蓉的实业家,唯有透过史料与口述的拼凑,方能再次还原他与其家族的身影。

一、朱戟门的早年与家族背景

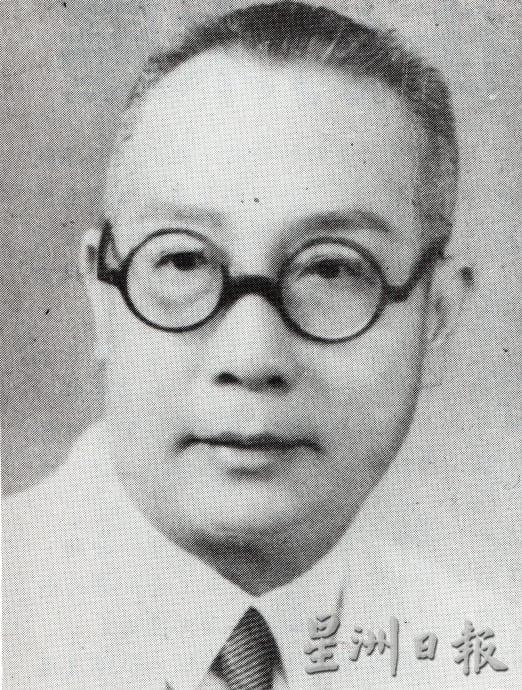

朱戟门(Chu Kik Moon)生于清光绪9年(1883年),为广东新会丹灶乡肇恒里人。父亲名叫朱渠波,母亲锺氏,朱戟门在八个兄弟姐妹中排行第七。

少年时期,朱戟门在家人的安排之下到香港求学,进入享有盛名的香港皇仁书院(Queen’s College)就读。1901年,18岁的朱戟门来到新加坡落脚,便在新加坡莱佛士书院(Raffles Institution)深造,由于早年在香港专攻中文,又在新加坡主修英文,使他能够中英兼通,日后与英国人交涉时,运用自如,也借此广结人脉。

一生拥3妻室

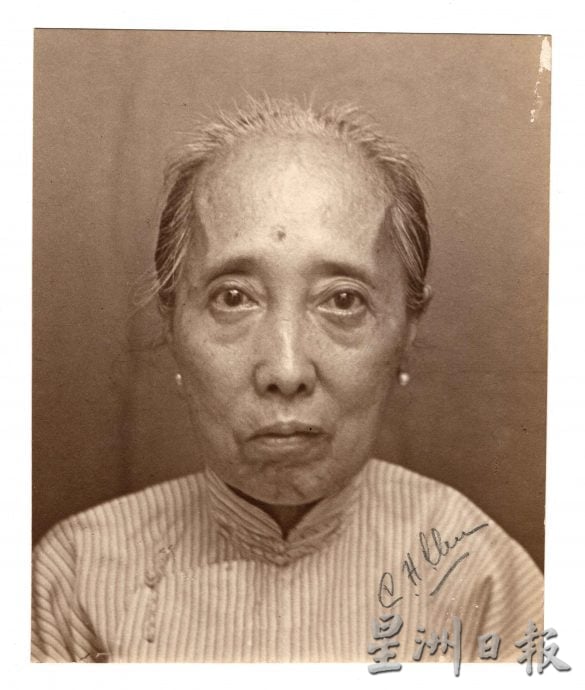

20岁(1903年)时,朱戟门依循家族安排,从新加坡返乡迎娶黄凤仪为妻,黄氏为他诞下二子二女,儿子分别是朱志汉 (Chu Chi Hon) 和朱志坚 (Chu Chi Kin) ,女儿则是朱淑冰(Maggie Chu Tsuk Ping)和朱淑濂(Christabel Chu Tsuk Lim)。朱戟门一生共有3位妻室,然除黄凤仪外,其余两位姓名已无从考证,其中一位为他育有三子朱志泓(Chu Chi Wang)。

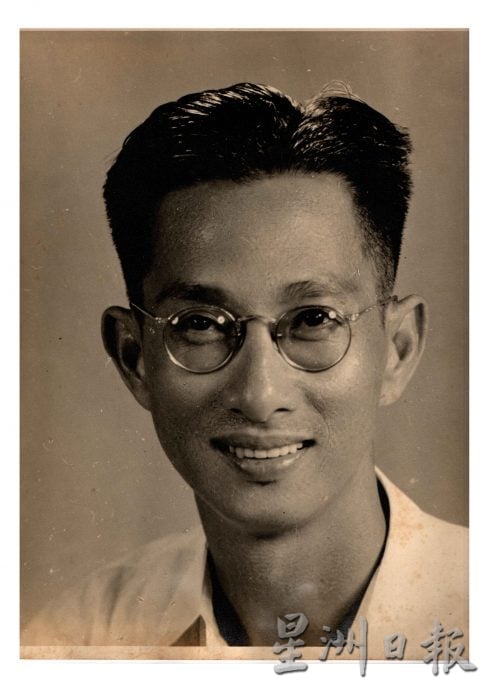

长子朱志汉毕业于美国爱荷华州立大学(Iowa State College),主修农业。毕业后在香港经营事业,并曾于芙蓉英华学校(Anglo Chinese School)执教化学。他的妻子商宫甲(Sheong Kong Kup)则于振华学校任教中文及数学。其子朱亮凯(Victor Chu Lang Heid)生于1954年,大学专攻化学。毕业后任职化学工程师,后转入电脑领域,成为软体工程师。如今已退休,定居新加坡,偶尔返芙蓉探亲访友。

次子朱志坚毕业于中国岭南大学(Lingnan University),同样是主修农业。曾是矿务会馆重要职员,惟于1961年11月13日因肝疾病逝。

三子朱志泓至今已逾九旬。年轻时曾在芙蓉国泰戏院工作,当老板陆运涛不幸空难逝世时,他还曾为陆运涛抬棺。现今朱志泓旅居吉隆坡。

长女朱淑冰(又名朱淑萍),生于1914年7月26日,同样毕业于岭南大学。她后来与香港著名企业家,维他奶(Vitasoy)创办人之一的罗桂祥(Lo Kwee Seong)相识并结为连理,成为二夫人。罗桂祥生于1910年,籍贯广东梅县上寨村。其父罗进兴(Lo Chin Hing)早年南来马来亚,在仁生堂药店任职帐房先生。罗桂祥10岁时与母亲南下投靠父亲,在当地就读华文学校2年后,进入由教会创办的英文中学。其后获父亲雇主余东璇赏识,资助他入读香港大学(The University of Hong Kong)商学院。1934年毕业后,出任余东璇的商务秘书,随后成为香港余东璇有限公司的经理兼法律代理。

1940年,罗桂祥在香港创办香港荳品有限公司(即维他奶的前身)。日据时期,企业被迫停业,罗桂祥举家避居中国大后方。战后重返香港,重新发展事业,至六、七十年代,维他奶已跃升为全球最大的豆奶公司,罗桂祥更被誉为“世界维他奶之父”。

朱淑冰同样热心公益,对妇女运动尤为关注。1961年的《岭南通讯》曾报导她当选香港保良局总理,不仅推动社会慈善事业,也为岭南大学增添光彩。

她与罗桂祥育有三子三女,分别为罗友仁(Lo Yau Yan)、罗友义(Frank Lo Yau Yee)、罗友礼(Winston Lo Yau Lai)、罗慕贞(Myrna Lo Mo Ching)、罗慕连(Lo Mo Lin)、罗慕玲(Yvonne Lo Mo Ling)。其中,长子罗友仁之女罗秀茵(Sharen Lo Shau Yan)更与澳门著名何氏家族联姻,成为“赌王”何鸿燊(Stanley Ho Hung Sun)的孙媳,其夫为新濠国际发展有限公司(Melco International Development Limited)董事会主席兼行政总裁何猷龙(Lawrence Ho)。

朱戟门之次女朱淑濂,于1940年前往香港大学医学院深造,后嫁予同校工程学院的龙荣轼教授(Lung Y.S)。2004年,朱淑濂在临终前将一笔遗产捐赠香港大学,以纪念已故丈夫,并设立“龙荣轼朱淑濂夫妇医科本科奖学金”,这笔永久基金至今仍持续支持工程学院和李嘉诚医学院的奖学金计划。

子女多数受过良好教育

亦有资料提及,在20世纪初期,朱戟门是芙蓉少数将子女送往海外大学深造的华人之一。在那个年代,这种做法极为罕见,亦从侧面印证了朱家的财力与地位。朱戟门的子女多数受过良好教育,部分后代也活跃于香港、马来西亚乃至国际舞台,这无疑展现了朱家当年的显赫与荣光。

二、南来奋斗与踏足广生号

约在1905年左右,朱戟门携同妻儿南下森州,定居于芙蓉,正式展开他在南洋的奋斗历程。朱戟门与许多南来谋生的华人一样,他最初涉足种植业与锡矿业,凭藉其勤奋与眼光逐渐事业有成,积累了可观的财富。其后,在三伯朱子佩(Chu Chi Poi)的引荐下,朱戟门得以进入芙蓉著名商号“广生号”(Chop Kong Sang),凭藉与“广生号”创办人家族的关系,他逐步进入该企业的经营管理层,协助打理庞大的商业版图。

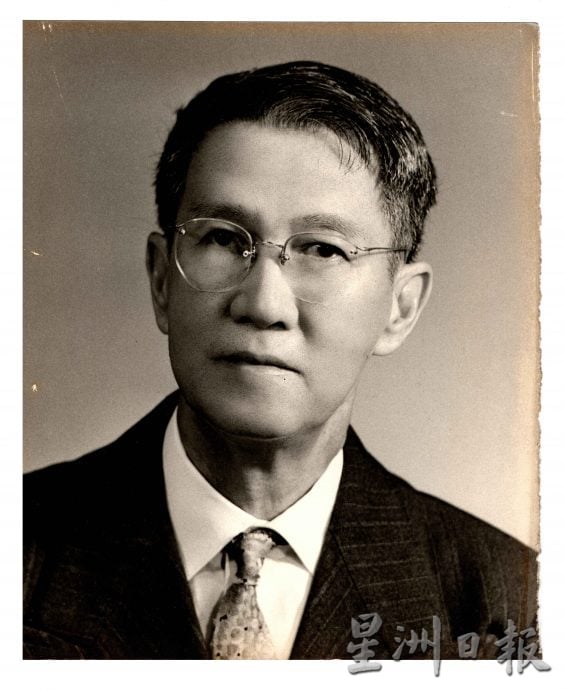

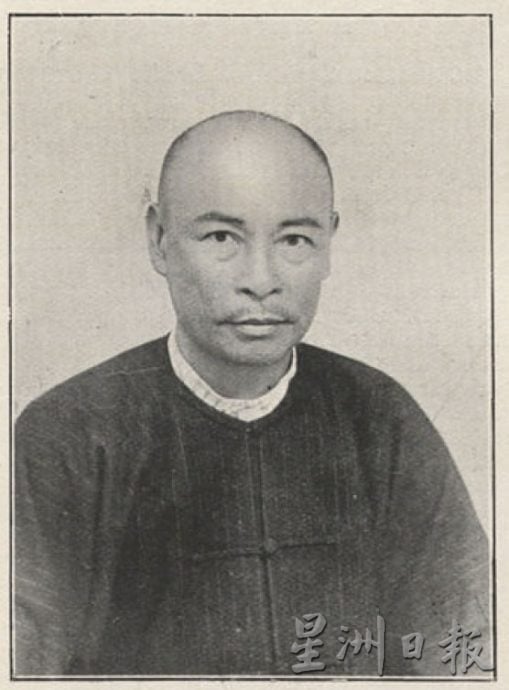

作为曾经对芙蓉具有影响力的老商号“广生号”,其来源可追溯至19世纪末,其创立者为旅居新加坡,以经商致富的朱渠明(Chu Shu Ming)。为了扩展自事业版图,朱渠明将眼光投向芙蓉,在市区购置地产,创办了一家主要经营红烟(即烟筒及香烟等)的商号,取名为“广生号”。当时,朱渠明在新加坡同时经营一家烟草公司,名叫“广恒号”(Chop Kwong Hang),并拥有中国金鹿牌(Golden Deer Mark)与双飞狐牌(Double Flying Fox Mark)的代理权。由于朱渠明无暇亲自打理芙蓉事务,因此他需要找一位值得信任的人来帮他日常管理“广生号”的运作,而这位人选便是朱哲生(Chu Chak Sang)。

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

至于朱渠明与朱哲生之间的关系,如今已难以考证。但根据相关的资料记录,担任总经理的朱哲生不仅掌管“广生号”,亦是地方望族与侨领。他在沉香拥有大片矿产,并在芙蓉矿务会馆的成立中担任发起人与首任会长。1903年,最后一位华人甲必丹李三逝世后,他更获英殖民政府委任为森州议会华裔之代表。

作为芙蓉最具影响力的华人商号,“广生号”在19世纪末至20世纪初达到鼎盛,拥有市区去约四分之一的房产,还拥有一家大型冶炼厂和多项企业。在巴当本纳更设有一座大矿场,雇工多达2000人之众,附近房产几乎尽归其所有。此外,该公司还掌控一座面积达650英亩的橡胶园,其财力与势力可见一斑。

“广生号”创立者史料有不同说法

关于“广生号”的创立者,史料中有不同说法。《寻根》一书认为由朱哲生创办,并指其为矿务会馆首任会长。但《双溪芙蓉图鉴》则记录是朱渠明所创立,并担任会馆首任会长。实际上,朱哲生于1907年病逝,而朱渠明则于1928年5月去世,这足以证明二人并非同一人。再者,1917年《海峡时报》的一则报导记载,芙蓉为响应海军日(Navy Day)举办筹募运动,当地的华人踊跃解囊。捐款名单中,包括黄益堂150叻币、蔡炽三300叻币、伍熹石50叻币。而数额最高者则是朱渠明,他以“广生号”的名义捐出400叻币,显见其财力与声望。

至于朱戟门能够踏足“广生号”,除了三伯朱子佩的推荐,或许也与父亲朱渠波和朱渠明之间的亲族或同宗关系有关。在早一份1910年1月26日的《海峡时报》中,甚至记载朱戟门曾与朱渠明夫妇,以及Chu Chi Sow、Chu Pun Fi、Chu Shee Ming等朱姓成员自日本横滨搭船返抵南洋。由此可推断,他进入“广生号”的契机,很可能同时来自家族引荐与朱渠明的信任。

三、朱戟门的会务与社会参与

除了经商之外,朱戟门也积极投身于会馆、社团与教育事务,留下多方面的贡献与足迹。

1)广东会馆:

在20世纪初,森州粤籍同乡约有十余万人,但由于散居各地,缺乏统一领导与组织,仅依靠各属乡会作为联络机构。1939年,朱戟门、许瑞甫及黄益堂等人有鉴于此,开始倡议组织广东会馆。经过多次磋商,获得同乡热烈支持,于是著手筹备。朱戟门与许瑞甫更是亲自率领职员深入偏远地区招募会员,如今森美兰广东会馆所典藏的一本会员名册(1941年),950会员里,朱戟门的名字出现在第一号,而且所需经费则由朱戟门与谭富南慷慨解囊,予以资助。广东会馆得以顺利成立,朱戟门的贡献可谓居功至伟。

1940年,会馆召开会员大会,推选正会长黄益堂、副会长谭富南、财政朱戟门、总务许瑞甫。翌年,日军南侵,会馆为协助当局疏散市区居民,发起组织战时粤侨难民收容所,并选出职员负责相关事宜。不料战局迅速恶化,马新相继沦陷,会馆家具及财物遭到洗劫,会所亦被占用,是时人心惶惶,相率星散,会务被迫停顿。

和平之后,各地社团犹如雨后春笋般恢复运作。然而创馆的两位先贤已不在人世──黄益堂因战时期回国奔走过劳,不幸病逝;许瑞甫亦客死吉隆坡。朱戟门与谭富南虽健在,但历经战火摧残,身体早已不如往昔,只能以顾问的身份提供建议,无法再亲身参与会务。

2)精武体育会:

1921年,上海中央精武特派雪会总干事罗克已委任黄强亚南下森美兰筹组森美兰精武体育会(The Negeri Sembilan Chinese Chin Woo Athletic Association)并出任主任。黄强亚到来后,获得众多侨领鼎力支持,包括黄益堂、朱戟门、廖次坡、林继宝、黄旺枝、何剑萧及石发等人。朱戟门更是将自己创办的息影俱乐部提供作为会所,并捐出全部家具以供使用,协助完成注册。

然而,成立不久便因土产价格暴跌,经济不景,会务难以维持而停办。直到1933年,朱戟门再度出面,联同黄能桢、萧启怀、石发、刘澄安、黄旺枝、邓毅民与罗荣标等人,邀请黄强亚回森共商复办大计。一切进展顺利,会所设在金马伦街(即今日的拿督李鸿裕路),并增建篮球和羽球场,规模初具,前景可期。可惜随着二战爆发,森州沦陷,会务再次被迫中止。

3)森美兰中华总商会

1936年,黄益堂曾与郑生郎等人倡议组织芙蓉中华总商会,并于1940年正式成立。但当时的总商会,主要以筹款资助祖国抗战为目的,与战后成立的森美兰中华总商会性质有所不同。

1946年1月15日,芙蓉中华总商会正式成立,其宗旨在于团结华商,谋求互利互惠。最初办事处设在芙蓉波士街(Paul Street,即今日严端路)门牌86号的朱戟门事务所。当时病重的朱戟门,仍强撑病体,与邱廉耕、李秀裕、蔡天恭等人共同发起成立,并担任副主席。

4)振华学校

此外,朱戟门也热心华教事业,1918年2月21日,伍熹石号召创办振华学校,朱戟门与多位粤籍领袖兼国民党党员,包括黄益堂、邓子实、谭富南、吴毛德及廖次坡等人皆参与其中。1934年,朱戟门与谭富南、崔俭才三人各捐五百元,在沉香路购置地皮,作为日后建校之用。

战后,学生日益增加,原有教师已不敷使用,校董部遂积极筹建新校舍,推广教育。由于战后百废待举,校务复办困难,需要强而有力的领导掌舵。于是1946年到1948年间,分别由谭富南、吴毛德与朱戟门先后出任董事长,协助学校逐步恢复元气。

5)芙蓉华济公会

芙蓉华济公会和朱戟门有千丝万缕的关系。话说孙中山在南洋革命的重要助手谭扬(Tam Yeong),是一位成功的矿家,亦极关心初到马来亚谋生的同乡。许多来自中国的移民举目无亲,无处依靠,他遂向英殖民政府申请土地,兴建方便所,以供新来矿工与贫苦华人栖身,并在患病时获得中医治疗,甚至安享晚年。

谭扬于1903年病逝世,方便所由“广生号”继承经营,继续照顾病老矿工。当时主持“广生号”事务的正是朱子佩与朱戟门叔侄。根据英殖民政府的旧档案记载,1906年11月27日,“广生号”头家朱哲生曾致函当局,申请在沉香设立一家华人医院。据推测即后来由方便所改名的“华济医院”。该申请后来获得芙蓉议会前身卫生局的认同与批准,并由华民事务官出任信托人。

华济医院成立不久,朱哲生于1907年病逝,“广生号”改由朱子佩与朱戟门负责。华济医院则由11人组成委员会共同管理,其中以朱戟门、拿督黄益堂戟郑生郎为首。其后朱家的业务陷入困境,“广生号”由拿督黄益堂接管。

二战结束后,华济医院原班委员筹划复院,并于1947年召开会议,成立完整筹委会,朱戟门获选为财政。不过翌年他便“骑鹤西归”,其职务由他人继任。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT