(芙蓉27日讯)曾经,木屐是华裔家家户户不可缺少的东西,而且根据华人习俗,新年、喜或白事更是不能少了木屐,因为当中有着不同的寓意。

木屐,顾名思义,就是以木制作的拖鞋,走起来时,会咔咔作响。

ADVERTISEMENT

根据华人习俗,在新年穿木屐,象征着步步高升;办喜事时,一对新人穿木屐是代表双双对对、好头好尾的意头;至于办完丧事的家庭,则穿木屐来压掉丧气。

但时代的变迁,在塑胶拖鞋普遍化后,使到华人纷纷摒弃笨重、欠舒适的木屐,改穿轻便、舒适的拖鞋,也形成木屐逐渐地被淘汰。

今时今日,在一些老商店或古迹旅游区如马六甲鸡场街尚能看到木屐的踪迹,而它的存在,已成了一种怀旧,也相信一些长辈在看见木屐时,会忆起那些年,自己与木屐“生活”的点滴。

传统年代华裔家庭厨房或洗澡间必备

在传统年代,几乎华裔家家户户都能看到红彤彤的木屐,而以木制成的木屐,在潮湿地方行走,不易滑倒,也形成在那些年,华裔家庭都会在厨房或洗澡间备有木屐,甚至也有不少华裔穿着木屐去逛街。

根据了解,在早期,芙蓉市区有十多间木屐店,主要是批发到一些乡区小镇的杂货店。

但之后木屐行业不再盛行,许多木屐匠在难以维持生活下,纷纷转行,也形成木屐店随之一间接一间结业。

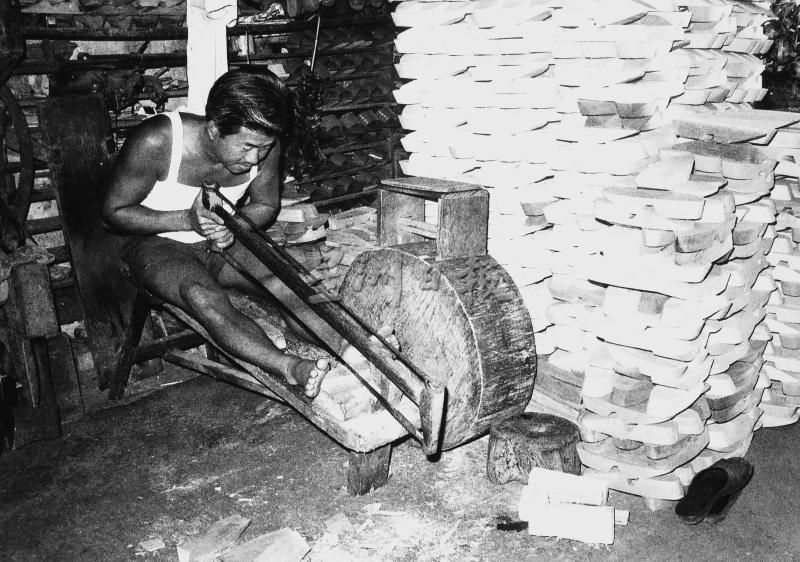

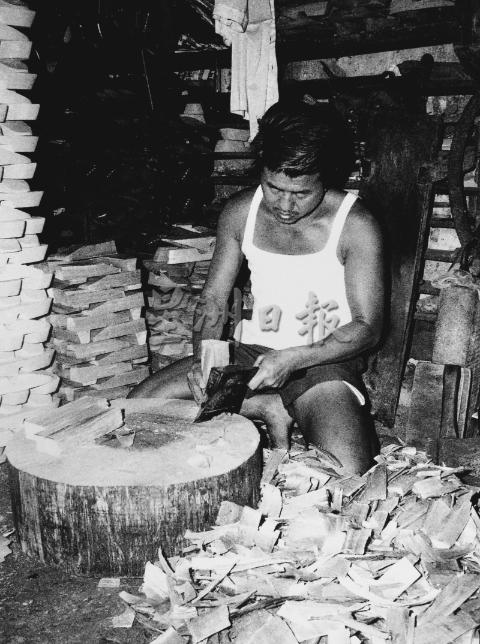

制作过程全手工

曾有一名木屐匠在80年代接受媒体访问时说,木屐的构造形状看似简单,但其实制作过程是需要经过多个步骤,而且完全是靠手工,因此木屐匠的手艺技巧非常重要。

根据受访者描述,在树桐运抵后,就需要锯断,砍成约9吋长、3吋宽、2吋厚的木块,然后再用利斧削成形,至于底部需要锯成凹形为跟,接着刨滑、油上红漆、钉上塑胶皮,就大功告成。

受访者说,木屐匠每日约能制作35至40双木屐,而当时的木屐零售价为每双2令吉40仙至2令吉60仙,视木屐尺寸而定。

他坦言,虽然每双木屐的利润可观,但是销量有限,所以木屐匠们的收入,也只是足够温饱而已。

让受访者觉得感慨的是,木屐行业已经没人拜师学艺,毕竟此行业的光辉日子已过了……

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT