《岁月长河,溯源之行》系列:森美兰咖啡酒餐旅商公会发展史(上)

|

《岁月长河,溯源之行》系列,将于每月11日与读者们见面,此系列专题由星洲日报特约记者:王亮杰负责撰写。 34岁的王亮杰是森州文史工作者、收藏家及研究者,其对于文史领域的热情,堪称为兼具现代视野与传统情怀的文化传承者。 ADVERTISEMENT |

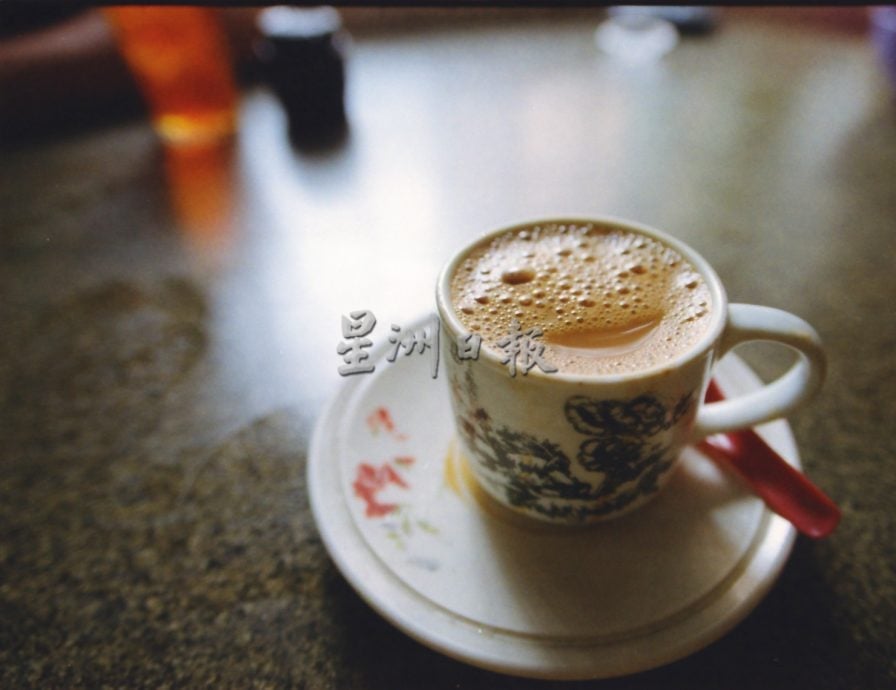

咖啡,作为一种日常饮品,早已深植于马来西亚与新加坡的民间生活。它既可解渴、充饥,也常被用来招待亲友,是无数家庭餐桌上的常客。这份习以为常的存在,实际上蕴藏著一段与本地历史息息相关的发展轨迹。

根据史料记载,早在1875年,马来半岛便开始引进并种植源自非洲的利比里亚咖啡(Coffee Liberica),种植活动主要集中于雪兰莪、霹雳与森美兰三州。经过30年的努力经营,1905年,马来联邦的咖啡产业迎来高峰,全年乾咖啡豆出口量高达17万7000余石,使其短暂跻身为亚洲的咖啡出口国之一。

然而,咖啡产业的辉煌并未持续太久。随着国际咖啡价格下滑,加上严重的虫害肆虐,许多种植户纷纷转向橡胶产业,一个在当时更具经济潜力的新选项。即使如此,在1939年,半岛上的咖啡园总面积仍保有2万零589英亩,反映出咖啡仍占有一席之地。

“南洋咖啡”之所以得名,是与海南族群的移民历史息息相关。清末民初,海南人下南洋谋生之际,发现采矿行业早已为广东人所垄断,码头与运输工作则被福建人掌控。在这样的夹缝中,海南人转而投身于英国殖民官员与富裕华人家庭的帮厨工作,俗称“Cooky”。一提到这个词,马新地区的人们往往会直觉地联想到海南人。

这些海南帮厨在西式家庭中习得烘焙面包、冲煮咖啡与制作蛋糕的技艺。随着殖民时代渐告终结,这些技艺被海南人带入街巷市井,开始自立门户经营茶室。这些茶室不仅贩售香浓的咖啡,还供应烤得酥脆的面包与半生熟鸡蛋,逐渐形成了一套属于南洋的饮食文化。为了彰显这些食物的源流,菜单上的餐点往往冠以“海南”之名,如海南面包、海南鸡饭、海南咖哩等。

尽管咖啡文化多由海南人发展推广,但在组织与制度层面,福州人反而是先行者。1922年,新加坡福州酒餐商公会正式成立,成为马新两地最早的餐饮行业公会之一,甚至比1935年才成立的新加坡琼侨咖啡酒餐商公会还早13年。这种跨族群、跨时代的传承,也证明了华人移民在南洋餐饮产业中所展现出的灵活与坚韧。

随着二战前马来亚经济逐步起飞,旅游与饮食业亦日趋蓬勃。咖啡店应运而生,遍地开花,逐渐成为社区交流的重要据点。在这样的背景下,咖啡、茶、酒、餐与旅业相关行业有必要成立联合性的行会,来整合资源,保护同业权益,并统一行业标准。

1932年,英国马来亚总督金文泰爵士(Sir Cecil Clementi)巡视森州,他首个巡查地点便是距庇朥30公里外一座英人经营的咖啡园。这一选择,显示出殖民政府对咖啡种植业的高度关注与支持。该咖啡园创立于1928年,由欧洲商人柯葛脱氏(Kirkpatrick)开垦,占地达125亩,园中不仅栽种咖啡,还设有加工工厂进行炒制与包装,展现了当时咖啡产业从田间到工厂的一条龙模式。

金文泰的巡视,不仅是对私人企业家的鼓舞,也体现了当时殖民地政府企图多元化经济结构、减少对橡胶与锡矿过度依赖的战略考量。咖啡虽非新兴产业,却在政策扶持与欧洲投资者回流之下,逐步发展出本地特色的产业面貌。

创会时期

1936年,面对社会动荡与经济转型的时代,一群在芙蓉从事餐饮业的先贤们,深切体悟到“人不能离群而居”的道理。他们意识到,咖啡店业虽散布市井街巷,却长久缺乏统一的平台与组织,难以形成凝聚力来争取行业权益与整体发展。因此,筹组公会的构想在几位热心人士的倡议下逐渐成形。

当时,黄机轩、林英明、符华民、王大训、林廷珍、王大海、陈协英、吴登瀛、吴会伦、符树汉、黄昌云、叶在瑜等12人率先联名发起组织公会的行动。他们一致决定,以“森美兰咖啡公会”为名,目的在于团结全州咖啡店从业者,彼此联络感情,扩展商机,提升行业地位。

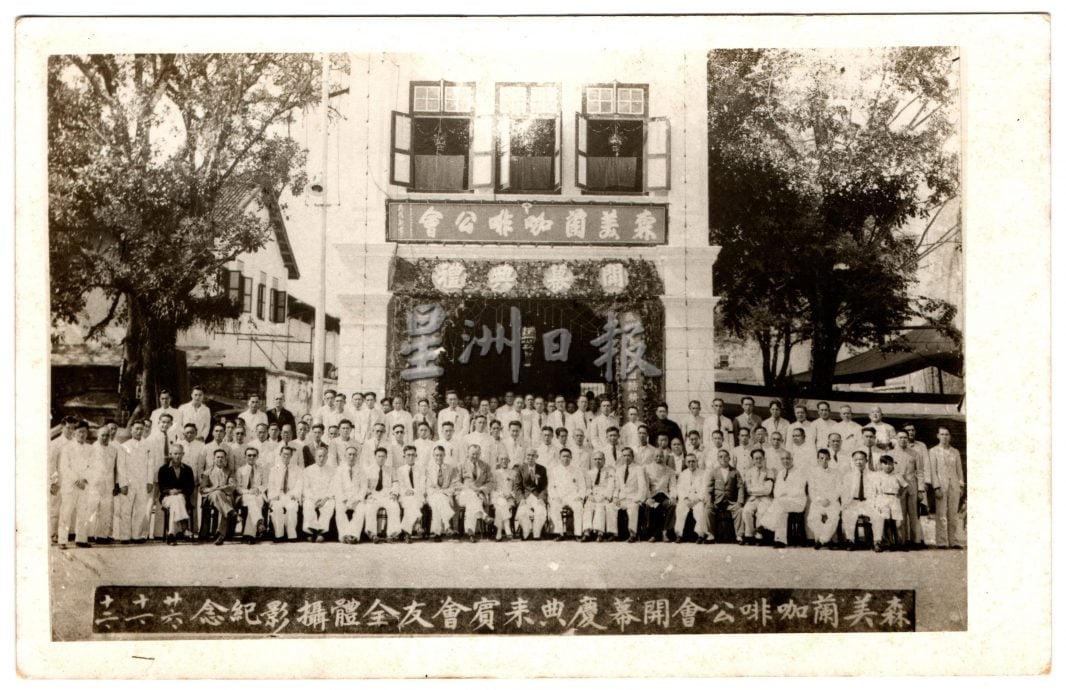

会址初设于芙蓉金马伦街38号二楼,迅即展开注册程序与广泛招收会员。这项倡议得到同业踊跃响应,短时间内即有超过200名业者登记入会,足见组织的代表性与迫切性。经过一年多的筹备与协调,终于在1937年11月12日宣告成立,并于当日上午11时举行隆重的开幕典礼。

开幕仪式当日,盛况空前,来宾多达126人,更有来自外地与外国的嘉宾莅临道贺。仪式开始后,由首任会长黄机轩发表开幕词。他特别提到,该会选择在11月12日成立,并非偶然,这一天正是国父孙中山先生的诞辰,象征着革命精神与为公服务的理念,正是公会创立的精神指引。黄机轩呼吁会员同仁效法先贤志节,将心力投注于社会与国家,务实奋进。

随后,揭幕嘉宾拿督黄益堂登台致词,言词慷慨激昂,对创会同仁的努力赞誉有加,并鼓励业界同心协力,打造属于本地咖啡业的光明前景。接着,邱廉耕也上台发言,对公会的设立表示高度肯定。

出席的嘉宾阵容可谓星光熠熠,包括政商界与其他地区同业代表,如蔡天恭、陈继鹤、曾介民、陈云才,雪兰莪咖啡业代表、西宾花沙泥汽水公司总理里派(Leepai)、芙蓉卫生局总检查员亚蓝浮赫(Allan Fugh)、本会会员李江亭与唐瑞孚等人。

在黄机轩致谢词后,陈升进以英语回应来宾,充分展现公会对外交流的气度。仪式中,由三民学校铜乐队演奏助兴,气氛欢腾而隆重。典礼结束后,众人合影留念,随即转入茶会联谊,当晚7时则设下盛大晚宴,邀请嘉宾共襄盛举。宴席中,约有240人参与,席间更有黄益堂、尤启和医生、黄思爵及英籍人士等陆续致词,举杯共贺,晚宴直到9时方才尽欢而散。

值得一提的是,1937年也是中国历史上极为关键的一年。当年7月,卢沟桥事变爆发,标志着日本对中国全面侵略战争的开始。这场灾难性的战争迅速激起全球华人同仇敌忾的情感。马来亚作为重要的华侨聚居地,各社团迅速响应号召,发起声援祖国的抗日运动。森美兰咖啡公会成立伊始,即展现强烈的民族情怀,率先带头与各社团联合发起抗日救国筹款活动,号召会员与民众踊跃捐输。公会不仅是业界的平台,更成为华人社会团结与民族认同的象征。

森美兰咖啡公会的诞生,不仅标志着本地咖啡业迈入组织化与制度化的崭新时代,也见证了华人先贤在艰难时局中,勇于担当、凝聚群力的非凡精神。这份精神,正是公会日后得以历久弥新、持续发展的重要根基。

抗战时期(1938–1941)

1937年抗战全面爆发后,南洋华人社会迅速动员,掀起一波波声援祖国的救亡运动。森美兰咖啡公会作为地区重要的华人社团之一,积极投入各项抗日救国行动,不仅展现行业同仁的民族意识,更体现出公会超越经济层面,成为承担社会责任的集体力量。

1938年5月30日,鉴于当地琼侨在咖啡茶业界中占有显著地位,森美兰咖啡公会为进一步壮大营业网络与巩固成员经济基础,特别发起成立“森华商业公司”。此举不仅是商业上的一大创举,也象征团体力量由传统行业走向现代企业组织的转型。计划获得琼侨领袖陈玉璋的大力支持,他慷慨捐出120元作为启动资金,并于发起人会议中被一致推选为公司主任。会议当天共有18人出席,并一致同意筹备注册与招股事宜。其余主要干部有总务王大训、财政符树汉与林英明、查账吴会伦与黄机轩,以及记录李江亭,各司其职,展现组织健全与分工明确。

同年初,1939年1月17日,琼州会馆与咖啡公会联合召开会议,商讨举办慈善演剧以筹募难民赈款。该行动迅速获得回响,咖啡公会踊跃响应,展现与侨团的深厚连结。同年3月11日,咖啡公会为即将返国参与抗战的50名南侨机工举行欢送仪式。典礼上,会长黄机轩亲自致词,并赠送绣有“技能救国”字样的锦旗,表达侨胞对机工精神的崇高敬意。这场活动气氛激昂,触动人心,获得现场热烈掌声。正团长黄金宽也代表机工团致谢,深感鼓舞。

1939年5月9日,咖啡公会再度与琼州会馆合作,共同筹办“联合演剧筹赈”大型义演,并于同年8月30日在芙蓉中华戏院正式演出。当晚剧目包括《光明之路》、《懊悔》与《流浪女》三出话剧,另有中华校友会歌咏团参与演唱。压轴演出为琼剧《洋状元》,剧本由著名剧作家熊佛西撰写,内容激励人心,寓教于乐。此场义演最终于9月1日结算,票房收入高达4000余元,成绩斐然,显见公会在组织与动员方面的深厚实力。

其后,11月6日,咖啡公会再次响应“森华筹赈会”之征募行动,捐款30元用于购置寒衣,协助祖国难民过冬。同时,在黄机轩领导下,会员大会亦讨论支持“援英爱国基金”等多项国际援助事宜,体现出超越地域的关怀视野。

然而,战争带来的并不只有民族觉醒与公益热潮,更伴随着日益严峻的经济困局。随着货物价格飙涨,营业成本日益沉重。黄机轩遂于会议中提议同业酌量调整商品售价,以缓解亏损压力。这项建议获得大多数会员的理解与支持,亦显示公会作为协调平台的重要角色。

1940年初,经济压力已波及劳资关系。芙蓉咖啡店工友因长期低薪,生活困顿,于1月31日联名致函咖啡公会,提出改善待遇的要求,并限5日内给予回应。对此,公会高度重视,并于2月6日中午召开紧急同业会议,讨论具体对策。会中针对工友条件做出几项重要修订:

1. 各店工作时间仍按店铺规模与人力状况维持原状;

2. 工友与店主之争议由双方直接协商解决;

3. 新旧年期间由雇主决定休假,若照常营业则补贴工友2元;

4. 双方辞退须提前一周通知,如雇主临时解雇,应补发工资;

5. 请假须有医生证明,限一周,期间代工由雇主负责(惟花柳病不在此例);

6. 店内若无住宿设施,雇主应设法安排;

7. 开除工友则依第四条办理,惟工友代表安全,公会无法保证。

此番协商尽管未能完全满足工友诉求,但显示出咖啡公会作为劳资间协调者的努力与诚意,也为日后行业工资制度奠定初步基础。

1941年1月18日,在日军尚未入侵马来亚之前,森美兰咖啡公会照常举行新一届职员就职典礼,象征公会运作稳定、组织持续推进。在新任干部会议中,亦针对食品与茶水价格进行讨论,并授权正副总理与各餐馆代表酌情调整,以因应战时物资短缺与市场波动。

总体而言,抗战时期的咖啡公会,从最初的抗日救国,到后来的产业联合、工资协商,再到物价调整,其行动已超越传统行业协会的功能,逐步发展为连结民族认同、社会责任与经济管理的多功能平台。正是在这一阶段,公会建立起坚实的群众基础与公信力,也为日后的发展奠定稳固根基。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT