話說當年系列 | 芙蓉市曾有十多間木屐店

(芙蓉27日訊)曾經,木屐是華裔家家戶戶不可缺少的東西,而且根據華人習俗,新年、喜或白事更是不能少了木屐,因為當中有著不同的寓意。

木屐,顧名思義,就是以木製作的拖鞋,走起來時,會咔咔作響。

ADVERTISEMENT

根據華人習俗,在新年穿木屐,象徵著步步高昇;辦喜事時,一對新人穿木屐是代表雙雙對對、好頭好尾的意頭;至於辦完喪事的家庭,則穿木屐來壓掉喪氣。

但時代的變遷,在塑膠拖鞋普遍化後,使到華人紛紛摒棄笨重、欠舒適的木屐,改穿輕便、舒適的拖鞋,也形成木屐逐漸地被淘汰。

今時今日,在一些老商店或古蹟旅遊區如馬六甲雞場街尚能看到木屐的蹤跡,而它的存在,已成了一種懷舊,也相信一些長輩在看見木屐時,會憶起那些年,自己與木屐“生活”的點滴。

傳統年代華裔家庭廚房或洗澡間必備

在傳統年代,幾乎華裔家家戶戶都能看到紅彤彤的木屐,而以木製成的木屐,在潮溼地方行走,不易滑倒,也形成在那些年,華裔家庭都會在廚房或洗澡間備有木屐,甚至也有不少華裔穿著木屐去逛街。

根據瞭解,在早期,芙蓉市區有十多間木屐店,主要是批發到一些鄉區小鎮的雜貨店。

但之後木屐行業不再盛行,許多木屐匠在難以維持生活下,紛紛轉行,也形成木屐店隨之一間接一間結業。

製作過程全手工

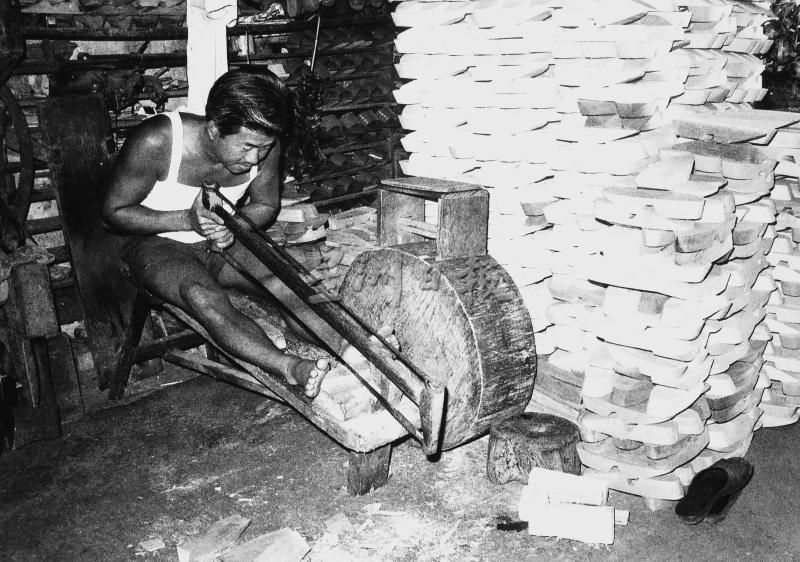

曾有一名木屐匠在80年代接受媒體訪問時說,木屐的構造形狀看似簡單,但其實製作過程是需要經過多個步驟,而且完全是靠手工,因此木屐匠的手藝技巧非常重要。

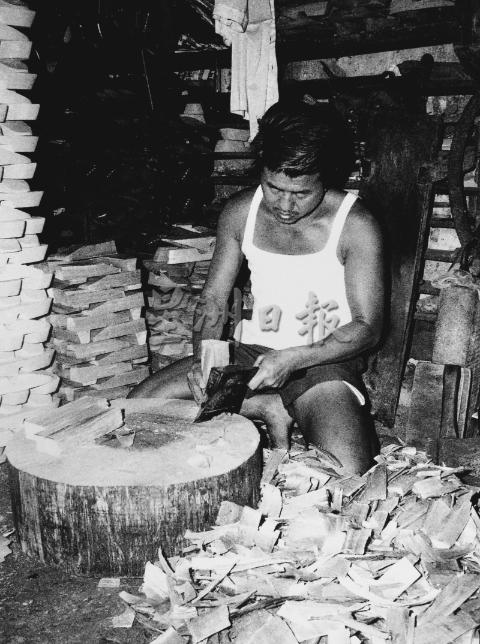

根據受訪者描述,在樹桐運抵後,就需要鋸斷,砍成約9吋長、3吋寬、2吋厚的木塊,然後再用利斧削成形,至於底部需要鋸成凹形為跟,接著刨滑、油上紅漆、釘上塑膠皮,就大功告成。

受訪者說,木屐匠每日約能製作35至40雙木屐,而當時的木屐零售價為每雙2令吉40仙至2令吉60仙,視木屐尺寸而定。

他坦言,雖然每雙木屐的利潤可觀,但是銷量有限,所以木屐匠們的收入,也只是足夠溫飽而已。

讓受訪者覺得感慨的是,木屐行業已經沒人拜師學藝,畢竟此行業的光輝日子已過了……

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT